新加坡国父李光耀早年留学著名的伦敦经济学院,其老师中有费边社会主义的倡导者,政治学家哈罗德•拉斯基。李光耀也因此受到社会主义思想的影响。一方面,李 光耀坚持认为任凭私有企业做大会威胁到政府的政治权威;另一方面,费边社会主义所提倡的以合作经济为主导的社会福利经济模式,实践中也并不适合新加坡的实 际情况。遵循这一思路,李光耀没有在新加坡大搞社会福利,同时也并不鼓励私营企业做大。

淡马锡(私人)控股有限公司(Temasek Holding)是新加坡财政部全资拥有的大型国有公司。淡马锡掌控了包括新加坡电信、新加坡航空、星展银行、嘉德置地等几乎所有新加坡最重要、营业额最 大的企业。它几乎主宰了新加坡的经济命脉。目前,淡马锡以控股方式管理着23家国联企业(可视作其子公司),其中14家为独资公司、7家上市公司和2家有 限责任公司,下属各类大小企业约2000多家,职工总人数达14万人,总资产超过420亿美元,占全国GDP的8%左右。

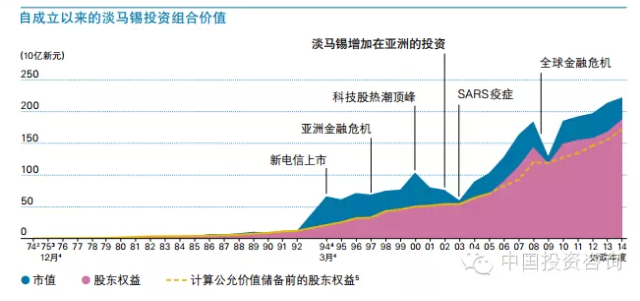

淡马锡的分支机构主要集中在新加坡、亚洲和新兴市场。淡马锡的投资着眼于四大主题:转型中的经济体、增长中的中产阶级、强化中的比较优势和新兴的龙头企业。 它的投资组合涵盖面广泛,行业包括金融服务、电信、媒体与科技、交通与工业、生命科学、消费与房地产,以及能源与资源。自1974年成立以来,淡马锡复合 年化股东总回报率为16%。自2004年首次获得评级,公司每年都分别获得评级机构穆迪和标准普尔所授予的Aaa /AAA整体企业信贷评级。

淡马锡的成立背景

一般来说,西方国家政府对国有企业主要有两种管理模式,一种是国家设立行政主管部门行使出资者所有权,例如德国财政部代表国家对国有企业行使所有权,在法国则是财政经济和预算部;另一种是建立国家控股公司代行出资者权力,如意大利和巴西。这种模式的特点是政府不直接管理企业,而是在政府与众多国有企业之间设立国家控股公司,由控股公司代表国家持有国有企业股权并行使股权。新加坡采取第二种方式。淡马锡一方面是政府与企业之间的隔离墙,另一方面又是双方之间的传动器。

1959年,新加坡从英国人手中获得自治权。1965年新加坡独立建国。它与韩国、台湾地区、香港特别行政区迅速发展起来,成为亚洲取得持续高速经济增长的“四小 龙”。当时,整个国家正面临相当严峻的局势。新加坡政府面对许多考验与挑战:如何吸引外来投资、如何创造就业以及如何发展基本设施等问题。传统上新加坡的 经济主要以转口贸易为主,而新加坡政府在建国之初面对的难题是如何大力发展制造业,进而将传统经济改造成为较为平衡的经济体。

新加坡政府选择以工业化为中心的经济发展战略,以工业化带动经济多元化,改变原先单一的转口贸易经济结构。同时,政府开始投入巨额资金,发展各种基础设施和公共事业,为民间资本发展替代进口型工业创造条件。

由于当时私人资本不足,投资能力有限,这些业务的资本压力与风险太大,普通的私人资本不敢进入,或是无力或不愿意承担这么高的风险。时任新加坡总理李光耀与曾任新加坡第一个财政部长与副总理的吴庆瑞于1961年创设新加坡经济发展局来担负引导国民经济发展的重任。通过经济发展局代表国家或政府参与进入一般商家不愿涉足的高风险、高投资领域,如钢铁、造船、石油化学等行业,并在此过程中创办了一批国有企业。在新加坡 1980年代的大规模民营化之后,政府只拥有其部分产权,所以将这类企业称为与国家有联系的企业,简称“国联企业”或“政联企业”。国联企业从事特定的生 产或服务活动,并按市场规律运作,以争取利润。

经过近10年的恢复和发展,到20世纪70年代初,新加坡政府调整经济发展政策,即从劳动密集型向资本密集型和高科技产业发展。由于70年代初发生的石油危 机,新加坡利用其特殊的战略位置,决定发展原油加工业。于是1977年由政府出资成立新加坡石油公司,不久又建立新加坡化工集团。与此同时,政府还投资兴 建了一批高科技的电子和计算机产业。

到70年代中期,新加坡由政府各部门出面兴办的企业(即“国联企业”)越来越多,如何加强对这些企业的管理与监管,使他们能够在激烈的市场竞争中不断发展壮大,而不是躺在政府身上,处处依赖政府的保护和帮助,这是摆在当时新加坡政府面前一个十分迫切而又艰巨的课题。

70年代中期之前,新加坡政府为了进一步促进全国基础设施的发展和管理,成立一些所谓“法定机构”。这些法定机构集政府职能与企业经营为一体,如电力局、邮电 通讯管理局、石油管理局等(类似中国的电力、铁道、邮电部)。实行政企统一,既制订法规、政策,又进行行业管理和经营。

随着各类工业发展规模和企业数量的增加,政府感到要管理好众多的国联企业负担越来越重,难度越来越大。为了不影响企业的发展,确保原国有资产不流失,并能增 值,在1974年,新加坡政府决定由财政部(投资司)负责组建一家专门经营和管理原国家投入到各类国联企业的资本的国家资产经营和管理公司。这家公司就是 淡马锡。“淡马锡”,马来西亚语,即是“海城”之意,它是新加坡的古称。

1974年6月25日,淡马锡控股(私人)有限公司成立。它是以私人名义注册成立的控股公司。根据新加坡《公司法》规定,淡马锡是享有豁免权的私人有限责任公司。淡马锡成立的目的只是持有并管理股东——财政部原有的各类投资。所以,淡马锡可以完全按照商业原则管理其投资,而不是关注公众利益的政策制订者和市场监督者。淡马锡的运营根据公司法及其它相关法规。在既有的法律框架之内,在董事会指导下,淡马锡可以完全按照自己的商业判断力进行运营。

新加坡政府将新加坡星展银行、新加坡航空等36家国联公司的股权转入淡马锡旗下(总额达3.45亿新元,约合7000多万美元),被授权由淡马锡负责经营。 1975~1997年,淡马锡分别控股星展银行、新加坡航空、新加坡电信、新加坡科技电信媒体公司、PSA国际港务集团等数十家大型企业。

在淡马锡成立之初,新加坡政府赋予它的目标是发展国家的能源、运输等事业,并且从事社会公共事业的投资和建设。淡马锡由此成为代表新加坡政府投资这些项目的重要平台。淡马锡一开始就以主导国内经济为重任的身份出现,但同时它却以公司而非政府部门的形式出现。

归入淡马锡早期资产的国有企业包括新加坡发展银行、海皇轮船公司、新加坡航空公司、三巴望造船厂等。淡马锡成立之后,其他新加坡政府拥有股权的企业,如被重组成为企业的法定机构,包括电信局、港务局与公共事业局等,都陆续被纳入淡马锡。

淡马锡的公司治理

淡马锡很大程度上将其成功归结于其科学的公司治理模式,概括地讲,所谓的“淡马锡治理模式”,可以归结为以下四句话:以董事会建设为公司治理核心,采取最佳模式和精英治理的经营理念,以商业化运作和价值化管理的经营方式,将旗下主要公司培育成为蓬勃出色的跨国企业。

淡马锡作为新加坡的政府控股公司,代行国家所有权,负责管理国家拥有的股份,是独立法人,在政府和企业实体之间承担了桥梁和纽带的作用,隔断了政府与企业之 间的直接联系,使企业免受不必要的行政干预,实现政企分开,因而是一个隔离墙;同时通过资本控股引导企业方向,连接政府与企业,因而是二者之间的传动器。 淡马锡通过对国联公司的参股控股,参与市场竞争,着眼于资本和股权管理,不带任何政府色彩,从而实现对经营性国有资产的管理。

对于淡马锡采取“无为而治”的管理原则,是由于新加坡政府并不希望自己拥有大量的国有企业,只是因为私人资本还没有渡过原始资本积累的初期阶段,不足以建立大型企业,但是为了国民经济发展,才不得不由政府出资来成立国有企业。

在管理体制方面,淡马锡始终代表政府管理国有资产,依靠产权纽带管理国有企业,采取市场化方式运作国有资本。淡马锡在市场上以独立法人面目出现,拥有充分的自主权,完全按市场方式经营,而政府在不直接参与的情况下有效实现其所有权。

淡马锡公司隶属于新加坡财政部,但财政部给了淡马锡公司相当大的自主权。董事会被委托全权处理淡马锡公司的所有业务与事项,代表国家经营国有资产,支配股权,其职责包括制订大的和长期的战略方针,挑选管理人员。在公司内部运营管理方面,公司董事会有权决定公司经营的大政方针、股息分配及配股等事宜。公司在投资决策、资金使用等方面也享有完全的自主权,不受财政部的制约。

董事会建设是整个淡马锡治理的核心。淡马锡通过董事会这个重要环节在淡马锡系统内外上下承接,起到关键作用。一 方面,通过淡马锡董事会隔断政府对淡马锡的干预并通过淡联企业董事会隔断淡马锡对旗下企业的干预,划清各自管理边界,起到稳定的保护作用;另一方面,以淡 马锡的控股股东身份通过淡联企业董事会以优秀董事的选拔、评价、奖惩促进旗下企业在淡马锡确定的战略方向上稳健经营,发挥积极作用。

淡马锡对旗下企业采取以商业化运作及价值化管理两大标准进行控制,其作用在于推动企业长期发展,本身并不干预或操控淡联公司具体经营,日常业务由各公司管理层负责,并受到各自董事会监管。

政府通过向淡马锡委派董事控制人事权,通过审阅淡马锡财务报告、讨论公司经营绩效和投资计划等,把握企业发展方向,并通过直接投资、管理投资以及转让投资等方式,确保国有资产保值增值。

淡马锡同样不直接介入相关企业的经营和决策,而是通过加强董事会建设来实现对相关企业的有效监督和管理,淡联企业同样享有充分的经营自主权,完全按照商业原则运作。

淡马锡在董事会的领导下经营其业务。董事会通常下设执行委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬委员会四个专门委员会。还可能根据企业实际,设立特别委员会,如聘请委员会、调查委员会。

在这些专门委员会中,独立董事占绝大多数,以保证董事会的独立性。董事会与经营层分设,高级经理层由董事会聘任,对董事会负责,董事会对其进行考核和监督,股东委派的董事履行监督作用。

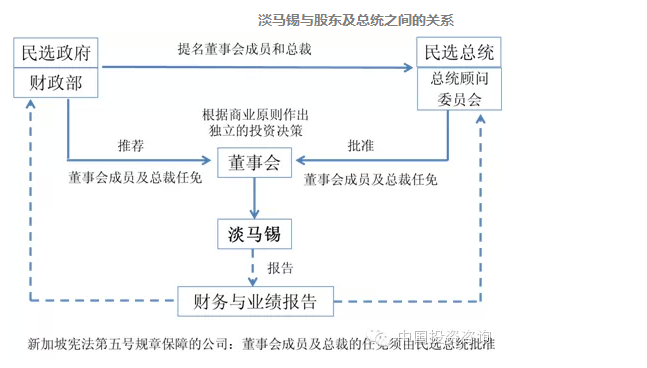

淡马锡的董事及总经理任命需经财政部复审并报代表国家利益的总统同意。淡马锡直接控股的第一层次子公司的董事会成员的任免,也须报政府“董事委任委员会”批 准,表明政府对其人事控制的强度。同时,财政部有权对淡马锡公司财务报表进行审计,考察关联公司的经营计划。财政部部长还参与淡马锡的并购出售政策等。公 司每半年要向财政部递交一份有关下属子公司经营状况分析的报告。财政部长每两年也要到各公司视察一次。

在股东治理层面,政府(股东)对公司(董事会)的监管严格按照所有权与经营权分离的原则进行,政府有效贯彻无为而治的治理理念成功地分清了控股责任和管理责任,真正做到了政企分开市场化运作。

新加坡财政部虽然是一个百分之百的控股者,但其在淡马锡治理框架中所起到的作用十分有限。其对淡马锡的管理主要体现在两个方面,一是向政府和总统推荐董事会成员和总裁的人选,最后由总统批准任免;二是与总统一起批准动用储备金,即决定是否变动上一届政府留下来的资产。

作为淡马锡股东的新加坡政府,一方面将淡马锡的持续健康发展作为维护整个国家经济和社会稳定发展的重要战略来考虑和对待,同时又不因淡马锡发展战略的极端重要性而超越投资者的职权范围、过度“爱护”淡马锡而出现不应有的管头管脚情况。

政府对淡马锡实施放羊式的管理方式。政府与淡马锡之间的关系是“一臂之距”的关系,从而使代表政府的财政部对淡马锡的经营活动做到监管但不干预,重大事项审核但不承诺,鼓励其自主经营但又不失控。财 政部的主要职责:负责派遣政府公务员到淡马锡任职,负责淡马锡董事会人员及淡联企业主要领导人员的任免,负责经营业务范围的审定,负责重大投资项目的审 批,负责财务报表的审核等。通过这几项职责,使淡马锡的整个系统内的各类企业的经营目标和重大经营活动处于政府掌控之中。

在新一轮的国资改革中,十八届三中会提出“完善国有资产管理体制,以管资本为主加强国有资产监管,改革国有资本授权经营体制,组建若干国有资本运营公司,支 持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司。”作为国有资本管理的成功典范,新加坡淡马锡再次成为中国国资改革的方向之一。所以,了解和理解淡马锡的成功 运作模式,将有利于未来的国资改革和运营。

本文为中国投资咨询有限责任公司市场与研究部蒋学伟原创作品,转载请注明。